- テーマ:

- ブログ

L型ブリストルパターに限りませんが、

より良いパッティングをするのには

以下の点のご注意下さい。

①深くかがんで ボールに被るように構えない

× 〇

これには幾つか理由があります。

振り子のクラブを使うので

振り子のクラブを使うのでロフト変化、ヘッドの高さ変化が激しく

安定した距離感が生み出しにくくなります。

ヘッドのある場所と 自分のヘッド(頭)が

ヘッドのある場所と 自分のヘッド(頭)がいつも反対に動くので

スイングボトム・パッティングストロークボトムが

アドレスよりも右にズレます。

が、故に 長い距離でのダフリ であったり

距離によって度合いは変わりますが、

常時 上がり行程でのインパクトの為、

薄いトップ気味の球になり易いです。

トップショットは ショットの中で一番回転数が増えます。

トップショットは ショットの中で一番回転数が増えます。通常のパッティングでは 回転数は 300~800回転

1000回転以下のことが殆どですが、

トップになると 打つ距離とあまり関係なく

4000~5000回転なんて言うのもザラ・・・。

その分 エネルギーは食われ ボールは飛びません。

何も感じなければ良いですが、

何も感じなければ良いですが、お家で、とか、パッティングの練習をそこそこする のであれば

このかがみ方、前屈は 腰を痛める原因になります。

……私の年齢で 5分やれば もうしんどいです。

コースで 緊張感を生み出し易い ので

コースで 緊張感を生み出し易い ので避けた方が良いと思います。

この構えでは 距離感を生み出す、タッチの違いを生み出すのが

この構えでは 距離感を生み出す、タッチの違いを生み出すのが首回りや背中の筋肉です。

前傾して それでなくとも重い自分の体を支えるのに

かなり使用している その筋肉が距離感の元 なのですから

微妙な距離感は生み出しにくい と思います。

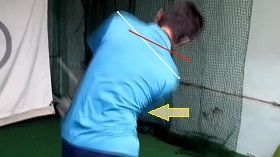

②腕さばき 肘さばきで打ってしまいましょう。

肩を使う ショルダーストロークは

肩であれば、結局 腕

背中であれば 繊細な調整に不向き という あいまいな箇所が

距離感を作るコトになります。

故に ひじの曲げ伸ばしで

〇右腕の肘の使い方や

〇左腕の動かし方 で 距離感を造りましょう。

カギになるのは

カギになるのは右ひじの伸ばしと左手首(もしくは左ひじの逃げ)の関係です。

ひじを伸ばし 右手が押すのは シャフトやクラブではなく

クラブを持った左手、左手首を押すような感じ になります。

よって 右ひじの伸び と 左手首の平側への折れ(左ひじの逃げ)

がつながった関係になります。

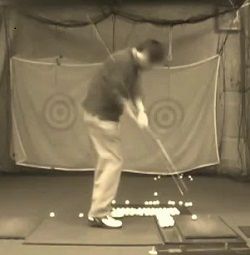

ヘッドの高さを大きく変えず

フェースがずっと ボールを追いかけるような

そんな感じになります。

このパッティングストロークは

そのまま ショットとつながっていきます。

両肩の揺さぶりでストロークする その感じは

スイングにとっては 手打ち です。

からだの回転 ではなく

体のひねり になってしまいますので

出来れば パッティングで

回転を体のひねり 肩のひねり と結びつけない方が良いと思います。

そこ ご注意を。

そこ ご注意を。