☞ハミングバード YouTube https://www.youtube.com/user/HummingBirdSports?feature=mhee

スイングを良くしていくうえで

重要になるのは「スイングはこういうもの」という

観念のというか、概念の変更だと思います。

その概念を「更新」していくのには

理屈上の「納得」がとても有効になるでしょう。

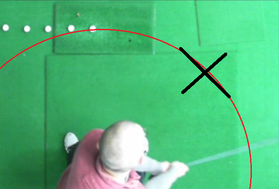

スイングは 傍から見ると 円を描いています。

その円を描いて見える

クラブ自身を動かしているのではなく

逆にクラブを動かさず、それを持った自分(打ち手)が

正面~右~左 と向きを変えているからです。

その円を描くことによって

結果 ヘッドの方がたくさん移動している ように

感じますが、

それを持っている打ち手が決してヘッドの方を

たくさん動かす という意識を持ってはいけません。

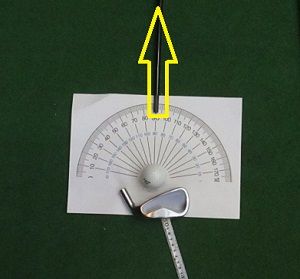

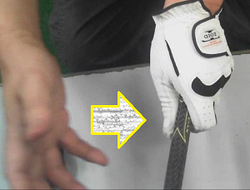

➡正しくクラブを扱いたいのであれば

結果の ヘッドが円の外側を移動するから

ヘッドの軌道の方がたくさん動く

というのは すべて体の向きの変更に任せ、

クラブを直に持っている腕や手での作用は

ヘッドの重さ分だけ ヘッドの移動は

グリップの移動よりも少ない

という概念で動かさなくてはなりません。

パズル のような話ですが、

物理的には

➡重量というのは「動きたがらないエネルギー」です。

その重量が集中して付いている先端は

ゴルフクラブが動く原動力からは

一番遠い(離れた)ところにあるのです。

クラブはそれ自身が勝手に動くことはありません。

(重力に対し落ちる という作用はありますが)

打ち手が運動をして、グリップを移動させるから

結果として「その分」ヘッドも移動するのですが、

クラブの長さ、円の外周という意識が強いと

とかく ヘッドの方をたくさん移動させようとします。

クラブの長さ、外周があるからと言って

ヘッド(重量物)の方をたくさん移動させようとする行為は

物質の道理から外れるため

人間の行為が(作為)が不可欠です。

結果、グリップの移動を抑制、止め

ヘッドの運動慣性を使ったり…ヘッドをたくさん移動させる

という行為になってしまいます。

ゴルファーのほとんどがそこの部分に気付いていません。

そして 同じく とても大切な部分ですが、

グリップの移動を抑制、もしくは止める という行為は

体の回転を抑制、もしくは止める という行為につながります。

極端に言えば、体の回転は続いているのに

グリップが移動を辞める というのは

グリップ部分が 体の回転と反対方向に動いている

ということになりますから、あまりに難しく

一般的に打撃テクニックではありません。

まあ プロも含め、強く振るひとは

グリップの移動(横移動)を

体の上方への逃げ、運動の方向を上に変える という

非常に危険なテクニックによって 抑制していますけどね…。

ゴルフやレッスンに関連するユーチューブやブログなどで

ちらほら出てきますが、

ヘッドを走らせる とか

シャフトをしなりもどす と言った行為は

すべて危険な行為です。

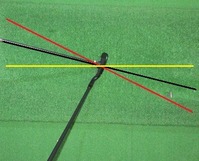

打撃方向があり、それに類似した運動方向があります。

物理的な約束事から

運動の先端に、しかも重量の集中しているヘッド部は

移動の源になる運動、グリップの移動の量や速度よりも

多くなったり、速くなったりしません。

ヘッドの方が極端に速く動いたり、

ヘッドの方が極端に多く動いたり、

それらの動きは ヘッドの動かしているのではなく

グリップを止めているに過ぎないのです。

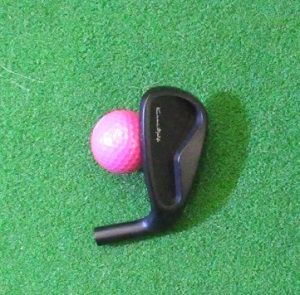

ゴルフショットの中で

一番負荷のかかるインパクト

重さで言うと 数百キロから1トンの衝撃があります。

そして、その近辺はヘッドスピードで言うと

ゆうに100キロを超える高速な動作区域です。

そこで 動作を止める という行為は

それらをひっくるめた負荷を

その止める部分の周辺が受け止めることになります。

人によっては手首でしょう、

人によっては左ひじ

場合によっては 首や腰を痛めるケースもあります。

道具とは本来 それを使うことによって

人間の労力や負荷を減らし、けがや故障を生みにくくする

という役割がある筈です。

ところが ゴルフクラブを扱い概念が間違うと

逆に ゴルフクラブを使うことによって

より労力や負荷を増やしてしまう…ことになりかねません。

そう ケガだけではありませんが

上手くいかないのは その概念、頭の中の問題が

少なくないのです。

この二つのスイングも

この二つのスイングも