ゴルフクラブの真理を追いかけ、重たいヘッド&柔らかなシャフトを通して ゴルフを考え スウィングを考えるヘン〇ツ親爺 誰よりも振らず 誰よりも飛ばす ボールをつぶせ をモットーに! 〒238-0024 神奈川県横須賀市大矢部3-14-10 ◆電話 046-804-1480 ◆ファックス 046-804-2442 ◆メールアドレス hummingbirdsports@jcom.home.ne.jp

2019年1月21日月曜日

頑張ってるクン コース編

☞ハミングバードスポルテ本店

http://blog.livedoor.jp/hbs/

☞ハミングバード YouTube

https://www.youtube.com/user/HummingBirdSports?feature=mhee

☞ハミングバードFB

https://www.facebook.com/sporte.hummingbird

☞ハミングバードHP

http://www.hummingbird-sports.com/

2019年1月19日土曜日

ショットは時間次第 シャンクも時間次第

☞ハミングバードスポルテ本店

http://blog.livedoor.jp/hbs/

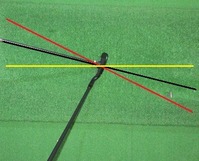

スイング軌道で

アップライトとか、フラットとか

そういう意味ではなく

俗に言う 縦振り とか 横振り というのは

「いつ右腕を伸ばす…正確には伸びるのか?」 というのが答えです。

骨盤がしっかり右に向いているという基本条件を満たせば

その回転には前傾姿勢が絡んでいるので

右を向いてれば 進行方向は低い状態です。

(右が高く・左が低くなります)

この時間帯に右腕を伸びれば 縦振り です。

その時間を逃し、進行方向に低さが伴わない時に

右腕を伸ばせば 横ぶりに変わるだけ…「振り遅れ」とも言います。

これはイコール ゴルフスイング用語的には

インサイドアウト アウトサイドイン の違い でもあります。

上から打てる時期を失う

というのは ミスショットの可能性をかなり高めてしまいます。

左腕のリード・・・とか、右腕を使う(叩く)とミスり易い なんて言うのは

左腕のリード・・・とか、右腕を使う(叩く)とミスり易い なんて言うのは

右腕を使うことがダメ、ということではなく

その右腕を使う時期が間違っている/その時期を逸している というコト なのです。

「上から打てれば空間があるが、その時期を逸すると空間がなくなり

体を開いたり、起き上がったりして 空間を作る必要があります」

空間造りソノモノが成功すると ショットはミスになるという矛盾…です。

上から打てれば ヘッドの通ってくる空間は

言葉通り空間 ですが、

振り遅れてしまうと 時間とともに 体は上を向いていき

からだは開いていくので どんどん その空間はなくなります。

左右方向であっても、上下方向であっても

左右方向であっても、上下方向であっても

空間がある、空間が多い₍広い₎時期に使えれば有効ですが、

空間がなくなる、空間が狭くなる 時期に使えば ミスになります。

横で済めばまだマシ ですが、

遅れが激しいと ヘッドの通ってくる空間が地面に塞がれてしまい

ダフッたり、その延長線上でトップしたりします。

シャンク・・のミスもその一つです。

シャンクは 結果論・・・で言うと

インパクト時に 体の右がボールに近い₍低いも含めれます₎時 発生します。

技術的に 右サイドを下げない、突っ込ませない コトは

正直 意識し続けることは出来ませんから

やはり 振り遅れない

腕やクラブを移動させていく 道のり・空間が塞がれない内に、

その空間が存在している内に ボールを打ってしまう ということが重要です。

速く振れ 急いで振れ という意味ではありませんよ

速く振れ 急いで振れ という意味ではありませんよ

振り遅れに類似しますが、ショットはやはり 右手で叩きます。

グリップは両手が重なった、連携しているモノ ですから

右手がグリップを押したとき、左手が、左グリップがつっかえていると

右手はボールの方に、左グリップの前に、左手の下に潜り込みますから

それもシャンクの原因になります。

振り遅れの要素として

体に対し 腕が遅れるコト

特に 左腕が取り残されるコト がありますから

ダウンスイングの切り返しに

体よりも先に左腕上腕を先に動かしておく意識が必要だと思います。

シャンクが問題なコトは

シャンクが問題なコトは

意識として シャンクが出ると それを恐れ

利き腕の右を使うことにためらいが起こります。

それによって より一層右腕を使う時期が「遅れ」

シャンクが出やすくなる という罠が控えています。

スイング軌道で

アップライトとか、フラットとか

そういう意味ではなく

俗に言う 縦振り とか 横振り というのは

「いつ右腕を伸ばす…正確には伸びるのか?」 というのが答えです。

骨盤がしっかり右に向いているという基本条件を満たせば

その回転には前傾姿勢が絡んでいるので

右を向いてれば 進行方向は低い状態です。

(右が高く・左が低くなります)

この時間帯に右腕を伸びれば 縦振り です。

その時間を逃し、進行方向に低さが伴わない時に

右腕を伸ばせば 横ぶりに変わるだけ…「振り遅れ」とも言います。

これはイコール ゴルフスイング用語的には

インサイドアウト アウトサイドイン の違い でもあります。

上から打てる時期を失う

というのは ミスショットの可能性をかなり高めてしまいます。

左腕のリード・・・とか、右腕を使う(叩く)とミスり易い なんて言うのは

左腕のリード・・・とか、右腕を使う(叩く)とミスり易い なんて言うのは右腕を使うことがダメ、ということではなく

その右腕を使う時期が間違っている/その時期を逸している というコト なのです。

「上から打てれば空間があるが、その時期を逸すると空間がなくなり

体を開いたり、起き上がったりして 空間を作る必要があります」

空間造りソノモノが成功すると ショットはミスになるという矛盾…です。

上から打てれば ヘッドの通ってくる空間は

言葉通り空間 ですが、

振り遅れてしまうと 時間とともに 体は上を向いていき

からだは開いていくので どんどん その空間はなくなります。

左右方向であっても、上下方向であっても

左右方向であっても、上下方向であっても空間がある、空間が多い₍広い₎時期に使えれば有効ですが、

空間がなくなる、空間が狭くなる 時期に使えば ミスになります。

横で済めばまだマシ ですが、

遅れが激しいと ヘッドの通ってくる空間が地面に塞がれてしまい

ダフッたり、その延長線上でトップしたりします。

シャンク・・のミスもその一つです。

シャンクは 結果論・・・で言うと

インパクト時に 体の右がボールに近い₍低いも含めれます₎時 発生します。

技術的に 右サイドを下げない、突っ込ませない コトは

正直 意識し続けることは出来ませんから

やはり 振り遅れない

腕やクラブを移動させていく 道のり・空間が塞がれない内に、

その空間が存在している内に ボールを打ってしまう ということが重要です。

速く振れ 急いで振れ という意味ではありませんよ

速く振れ 急いで振れ という意味ではありませんよ

振り遅れに類似しますが、ショットはやはり 右手で叩きます。

グリップは両手が重なった、連携しているモノ ですから

右手がグリップを押したとき、左手が、左グリップがつっかえていると

右手はボールの方に、左グリップの前に、左手の下に潜り込みますから

それもシャンクの原因になります。

振り遅れの要素として

体に対し 腕が遅れるコト

特に 左腕が取り残されるコト がありますから

ダウンスイングの切り返しに

体よりも先に左腕上腕を先に動かしておく意識が必要だと思います。

シャンクが問題なコトは

シャンクが問題なコトは意識として シャンクが出ると それを恐れ

利き腕の右を使うことにためらいが起こります。

それによって より一層右腕を使う時期が「遅れ」

シャンクが出やすくなる という罠が控えています。

2019年1月18日金曜日

インパクトまでに右(左)腕は伸ばしましょう

☞ハミングバードスポルテ本店

http://blog.livedoor.jp/hbs/

飛距離を伸ばしたい

球筋を安定させたい

スライスを治したい

体を痛めたくない

などスイングを良くしたい理由は幾つかありますが、

スイングは幾つか行程、段階を踏んで

良くしていく必要もあります。

それは 体の各部位の使い方 において

体を開いて(左向き)インパクトしていた人が

その体の状態で使う腕使い と

体が閉じて(右向き)インパクトするのとでは

体の向きそのものだけでなく

腕使いもかなり異なるので

同時、とは言わないまでも

体使いから、腕使いから 段階を踏んで

体に教えていかなければならない場合もあるからです。

ですから スイング改善の途中で

上手く当たらない、すぐに結果が出ないから と

投げ出して、元に戻してしまうのは避けたいモノです。

腕の使い方は 正しい姿勢有ってのモノ

体の使い方は 正しい腕使いが有ってのモノ

どちらかだけ で 対処することは出来ません。

ですから 段階を踏む必要が生まれるのです。

スイングを改善する絶対条件に

多少 手で上げる、テークバックする動きがあったとしても

骨盤が右をしっかり向いていること が

まずは前提条件です。

ここがクリアされていないと

先には一歩も進めません。

しつこくて申し訳ないですが、

股関節にある前傾姿勢と向きの変更 が

クラブを上手に使う鍵 になります。

ダウンスイングで 上から打てるのも

ダウンスイングで インサイドから打てるのも

それがあるから 成り立つ ので、

それ無しでは 疑似、真似 による

のちのち余計な修正が必要な

上から打つ真似、

インサイドから打つ真似、

という スイング迷路に誘う動作を習得する

必要が出てきてしまうからです。

多くのレッスンや教えには

この 上から打つ、インサイドから打つ のを

どうするのか と言うコトが

多種多様に書かれたり、写されたりしていますが、

0.1秒の中で瞬間芸としてやる 決してやさしくない技術で

それを同じように繰り返すのには

週1程度の練習ではとてもとても…と言わざるを得ません。

要らないテクニック習得で "暇つぶし" というのが

本当の目的?!…なのかもしれません。

『上手く』出来ないとしても

骨盤が右(左)を向けさえすれば

上から打つ、インサイドから打つ 条件は整い、

そして それは特別なテクニックが要らない

ごくごく自然な流れになります。

骨盤を右に向けることは

腕の動きの抑制・軽減、肘を外に張る、顔の向き など

幾つかの努力は必要ですが、

特別なテクニックと言うよりも

意志の力の部分が強いかと思われます。

それがある程度できた上で

次の段階は

『インパクトまでの早い段階で、右腕を伸ばしきる』 コトです。

多くの人が インパクトまで右腕は曲がったまま。

右腕が曲がっている = 右腕が短くなっている

にもかかわらず ボールに当たる のですから

当然、右サイドはアドレス以上にボールに立体的に

近づく必要が生まれます。

右サイドは下がり ➟ 左サイドが上がり

右サイドが突っ込み ➟ 左サイドは開く

つまり 世間様で言われる

アウトサイドイン の軌道 は

右腕がインパクトまでに伸びていない のと

非常に似た近似値な用語なのです。

そして 多くの人は一生懸命 正面を向いたまま

体を止めようとしています。

手打ちはしたくないにもかかわらず です。

面白いモノですね。

やろうとしていることは

やりたくないことを同時に引き起こすのです。

ここでの注意点は一つです。

ここでの注意点は一つです。

今まで 右サイドを下げ、左サイドを開き、

インパクト付近で体を止めている様な打ち方をしている人、

別な言い方をすれば 振り遅れ ている人が、

いきなり 右腕を伸ばせば

ダフリやトップ、シャンクが連発する可能性があります。

だからと言って 右腕を伸ばすのを辞めてはいけません。

ダフリ続けたとしても 右腕を伸ばすのを辞めず

右サイドを高く、右サイドをボールから離れた位置に

体が自動修正をかけるまで

そこは辛抱強く ボールを打ってください。

どの道 動作の途中で ダウン~フォローの途中で

体を止めるのなら、切り返しで

右向きを解放せず、止めておいてください^^

この目的は 右(左)サイドの高さ、ボールとの離れた距離

を覚えることに有ります。

また 右腕を伸ばしてインパクトするのには

体の回転と腕を使う順序、タイミング を

修整しないと 右腕を伸ばす距離~空間を確保出来ません。

インパクトで! 右腕を伸ばすのではなく

インパクト前に! 右腕を伸ばしておくのです。

コツは 右(左)腕を一生懸命伸ばすコト ではなく、

その一手順手前の トップの位置で 右(左)肘が

外に張って、上半身の傾き以上に

左(右)肘よりも高い位置関係を保っておくことです。

飛距離を伸ばしたい

球筋を安定させたい

スライスを治したい

体を痛めたくない

などスイングを良くしたい理由は幾つかありますが、

スイングは幾つか行程、段階を踏んで

良くしていく必要もあります。

それは 体の各部位の使い方 において

体を開いて(左向き)インパクトしていた人が

その体の状態で使う腕使い と

体が閉じて(右向き)インパクトするのとでは

体の向きそのものだけでなく

腕使いもかなり異なるので

同時、とは言わないまでも

体使いから、腕使いから 段階を踏んで

体に教えていかなければならない場合もあるからです。

ですから スイング改善の途中で

上手く当たらない、すぐに結果が出ないから と

投げ出して、元に戻してしまうのは避けたいモノです。

腕の使い方は 正しい姿勢有ってのモノ

体の使い方は 正しい腕使いが有ってのモノ

どちらかだけ で 対処することは出来ません。

ですから 段階を踏む必要が生まれるのです。

スイングを改善する絶対条件に

多少 手で上げる、テークバックする動きがあったとしても

骨盤が右をしっかり向いていること が

まずは前提条件です。

ここがクリアされていないと

先には一歩も進めません。

しつこくて申し訳ないですが、

股関節にある前傾姿勢と向きの変更 が

クラブを上手に使う鍵 になります。

ダウンスイングで 上から打てるのも

ダウンスイングで インサイドから打てるのも

それがあるから 成り立つ ので、

それ無しでは 疑似、真似 による

のちのち余計な修正が必要な

上から打つ真似、

インサイドから打つ真似、

という スイング迷路に誘う動作を習得する

必要が出てきてしまうからです。

多くのレッスンや教えには

この 上から打つ、インサイドから打つ のを

どうするのか と言うコトが

多種多様に書かれたり、写されたりしていますが、

0.1秒の中で瞬間芸としてやる 決してやさしくない技術で

それを同じように繰り返すのには

週1程度の練習ではとてもとても…と言わざるを得ません。

要らないテクニック習得で "暇つぶし" というのが

本当の目的?!…なのかもしれません。

『上手く』出来ないとしても

骨盤が右(左)を向けさえすれば

上から打つ、インサイドから打つ 条件は整い、

そして それは特別なテクニックが要らない

ごくごく自然な流れになります。

骨盤を右に向けることは

腕の動きの抑制・軽減、肘を外に張る、顔の向き など

幾つかの努力は必要ですが、

特別なテクニックと言うよりも

意志の力の部分が強いかと思われます。

それがある程度できた上で

次の段階は

『インパクトまでの早い段階で、右腕を伸ばしきる』 コトです。

多くの人が インパクトまで右腕は曲がったまま。

右腕が曲がっている = 右腕が短くなっている

にもかかわらず ボールに当たる のですから

当然、右サイドはアドレス以上にボールに立体的に

近づく必要が生まれます。

右サイドは下がり ➟ 左サイドが上がり

右サイドが突っ込み ➟ 左サイドは開く

つまり 世間様で言われる

アウトサイドイン の軌道 は

右腕がインパクトまでに伸びていない のと

非常に似た近似値な用語なのです。

そして 多くの人は一生懸命 正面を向いたまま

体を止めようとしています。

手打ちはしたくないにもかかわらず です。

面白いモノですね。

やろうとしていることは

やりたくないことを同時に引き起こすのです。

ここでの注意点は一つです。

ここでの注意点は一つです。

今まで 右サイドを下げ、左サイドを開き、

インパクト付近で体を止めている様な打ち方をしている人、

別な言い方をすれば 振り遅れ ている人が、

いきなり 右腕を伸ばせば

ダフリやトップ、シャンクが連発する可能性があります。

だからと言って 右腕を伸ばすのを辞めてはいけません。

ダフリ続けたとしても 右腕を伸ばすのを辞めず

右サイドを高く、右サイドをボールから離れた位置に

体が自動修正をかけるまで

そこは辛抱強く ボールを打ってください。

どの道 動作の途中で ダウン~フォローの途中で

体を止めるのなら、切り返しで

右向きを解放せず、止めておいてください^^

この目的は 右(左)サイドの高さ、ボールとの離れた距離

を覚えることに有ります。

また 右腕を伸ばしてインパクトするのには

体の回転と腕を使う順序、タイミング を

修整しないと 右腕を伸ばす距離~空間を確保出来ません。

インパクトで! 右腕を伸ばすのではなく

インパクト前に! 右腕を伸ばしておくのです。

コツは 右(左)腕を一生懸命伸ばすコト ではなく、

その一手順手前の トップの位置で 右(左)肘が

外に張って、上半身の傾き以上に

左(右)肘よりも高い位置関係を保っておくことです。

2019年1月17日木曜日

ゴルフクラブ✪軽いヘッドにご用心

☞ハミングバードスポルテ本店

http://blog.livedoor.jp/hbs/

市販のゴルフクラブが

どんどんとヘッドが軽くなる傾向が強くなっています。

某ゴルフメーカーの某機種は

女性ではありますが、スイングウェイト計に乗せて

機械・針が全く動かない ものがあったりします。

…スイングウェイトA-00 以下ということですね。

一般的ですが スイングウエイトの 1ポイントは約2g

シャフトのバランスポイントやグリップの重量によっても

左右されますが、 参考例として

45インチ 198gのヘッド重量で D-00 だとすると

194gで C-80

202gで D-20

と言うように変わっていきます。

グリップの方では

過去 一般的だった 約50g平均のモノが

最近では 40g強位のモノが多くなってきました。

グリップ側では 4g軽くなると 1ポイントアップ

4g重くなると 1ポイントダウンですから

同じヘッド重量/同じ長さ で 数値上は2ポイント強

上がったことになりますね。

それだけでも ヘッドは軽くなっているとも言えます。

ゴルフクラブを比較したり、選んだりする際に

スイングウェイトも参考要素になる訳ですが

随分と基準が変わってきていますね。

最近では・・・

そのグリップの減量によってもありますが

男性のモノでも B台、A台、のものもあります。

D-00 のモノから比較すると

B-80 で20gもヘッドが軽く

A-80 であれば 40gも軽いのです。

これは クラブヘッドの製造技術の向上もあるのですが

このヘッドの軽さが『スピンを減らす』

ことなのだそうです。

確かに アマチャアのドライバーショットの

飛ばない理由の一つに スピン過多 があるのは確かです。

ヘッド重量が減れば

打撃の破壊力は当然減りますから

スピンも減りますが、同時にその総体の打撃力の減るのです。

また ヘッド重量≒モーメントは

その運動を持続、姿勢を維持する力です。

ヘッドが軽ければ軽いほど ヘッドの運動は持続し難く

ヘッドの運動性能が低下としている ということですから

インパクト時にボールの質量を受けた時

ヘッドの減速やヘッドの姿勢ブレも激しくなります。

最大スピードになる筈のところで

最大減速が起こるのですから

その負荷は打ち手にかかります。

私の経験上、ゴルフによって体を痛める

手首や肘、肩、首 クラブに近いところを痛める症状の

ほとんどは 軽いヘッドから生まれています。

よく考えれば 分かりますが、

ヘッドが軽くなれば速く振れそうな気がしますが、

それはクラブの仕事でなく 自分の仕事です。

クラブの機能が薄くなる分を自分の労力でカバーする

という事に過ぎません。

実験としましたが、ヘッド重量が30g重くなっても

30g速くなっても 始めの数球を除いて

ヘッドスピードの平均値は殆ど変わりません。

全く変わらない と言っても良いでしょう。

その上で、急減速の負荷を受けるのですから

余りに自虐なゴルフクラブになってしまいます。

市販のゴルフクラブが

どんどんとヘッドが軽くなる傾向が強くなっています。

某ゴルフメーカーの某機種は

女性ではありますが、スイングウェイト計に乗せて

機械・針が全く動かない ものがあったりします。

…スイングウェイトA-00 以下ということですね。

一般的ですが スイングウエイトの 1ポイントは約2g

シャフトのバランスポイントやグリップの重量によっても

左右されますが、 参考例として

45インチ 198gのヘッド重量で D-00 だとすると

194gで C-80

202gで D-20

と言うように変わっていきます。

グリップの方では

過去 一般的だった 約50g平均のモノが

最近では 40g強位のモノが多くなってきました。

グリップ側では 4g軽くなると 1ポイントアップ

4g重くなると 1ポイントダウンですから

同じヘッド重量/同じ長さ で 数値上は2ポイント強

上がったことになりますね。

それだけでも ヘッドは軽くなっているとも言えます。

ゴルフクラブを比較したり、選んだりする際に

スイングウェイトも参考要素になる訳ですが

随分と基準が変わってきていますね。

最近では・・・

そのグリップの減量によってもありますが

男性のモノでも B台、A台、のものもあります。

D-00 のモノから比較すると

B-80 で20gもヘッドが軽く

A-80 であれば 40gも軽いのです。

これは クラブヘッドの製造技術の向上もあるのですが

このヘッドの軽さが『スピンを減らす』

ことなのだそうです。

確かに アマチャアのドライバーショットの

飛ばない理由の一つに スピン過多 があるのは確かです。

ヘッド重量が減れば

打撃の破壊力は当然減りますから

スピンも減りますが、同時にその総体の打撃力の減るのです。

また ヘッド重量≒モーメントは

その運動を持続、姿勢を維持する力です。

ヘッドが軽ければ軽いほど ヘッドの運動は持続し難く

ヘッドの運動性能が低下としている ということですから

インパクト時にボールの質量を受けた時

ヘッドの減速やヘッドの姿勢ブレも激しくなります。

最大スピードになる筈のところで

最大減速が起こるのですから

その負荷は打ち手にかかります。

私の経験上、ゴルフによって体を痛める

手首や肘、肩、首 クラブに近いところを痛める症状の

ほとんどは 軽いヘッドから生まれています。

よく考えれば 分かりますが、

ヘッドが軽くなれば速く振れそうな気がしますが、

それはクラブの仕事でなく 自分の仕事です。

クラブの機能が薄くなる分を自分の労力でカバーする

という事に過ぎません。

実験としましたが、ヘッド重量が30g重くなっても

30g速くなっても 始めの数球を除いて

ヘッドスピードの平均値は殆ど変わりません。

全く変わらない と言っても良いでしょう。

その上で、急減速の負荷を受けるのですから

余りに自虐なゴルフクラブになってしまいます。

2019年1月16日水曜日

柔らかいシャフト 重たいヘッド

☞ハミングバードスポルテ本店

http://blog.livedoor.jp/hbs/

弊社は 規格外の シャフトの柔らかさ と

ヘッドの重さを専門とするゴルフショップです。

多くの方は

ヘッドが重く、シャフトが柔らかいと

「シャフトをしならせて しなり戻して

その反発力で、重いヘッドで弾いて打つ」

と信じているようですが、

その使い方、そのイメージでは

ヘッドの重さも利用できませんし、

シャフトの機能も利用できません。

市販の軽いヘッド、硬いシャフトであっても 同じですが、

そのイメージでは 重ければ重いほど

柔らかければ柔らかいほど上手く行きませんし、

ヘッドの大きい とか、重心が深い とか、

キャビティであるとか、モーメントが大きい とか、

シャフトのキックポイントもしなりの一部ですから

それらも一切利用することが出来ず、

逆に その機能が濃いほど、てこずることになります。

シャフトをしならせて しなりもどす

と言う行為は

一見すると ヘッドが速く、多く 動いている『ような』

錯覚に陥りますが、

それをするのには その基盤となるグリップの移動が

止まっているか、停滞、減速していないと出来ません。

ゴルフショットは クラブ全体が動いている方が

運動のモーメントが高く、重いモノを移動させるチカラ、

ボールの衝撃を受けた時に影響を受けにくいチカラを

発揮します。

クラブ全体の移動は停滞しているけれど

ヘッドだけが動いている と言う状況は

クラブ全体が動いているよりも

円弧が小さくなり、挙動変化が激しくなる ばかりでなく

ショットの運動モーメントも下がりますから

正直、良い点は何一つないのです。

ゴルフクラブは左右上下前後非対称です。

しなる はイコール 開く ですし

しなりもどす はイコール 閉じる です。

シャフトがしなる ということは

クラブがひねられている ということです。

クラブヘッドの重さはシャフトよりも後ろ、

アドレスの進行方向の後ろ、体の右にあります。

ですので しなる方向、即ち 開く方向には

非常に簡単に動きますが、

しなり戻す方向、即ち 閉じる方向には

行きと同じ具合にはイキマセン。

そして しならせる時間、クラブを開く時間帯と比べ

しなり戻す時間、クラブを閉じる時間は

運動、移動の速度が格段に速くなりますから

当然 負荷として重くなり、

簡単にはし難くなります。

シャフトは意図的にしならせるようにしなくとも

放っておけば なにがしかの形でしなります。

根本的に シャフトの装着されるヘッドの重量点が

そのシャフトの延長線上にない!からなのですが、

良く写真を見ると

シャフトがしなっている状態を見つけたりします。

それも 多くのゴルファーの欠落した

「時間進行」というのが間違いの始まりになったりするのです。

例えば ダウンスイングの初期

シャフトはしなっていますが、

これは 切り返しで テークバック時に掛かっている

ヘッドの運動慣性に対し、動作が逆方向になったからで

しかも 概ね その写真の写している方向では

そのしなりは トゥ~ヒール方向 であって

横しなりやひねり ではありません。

フォローも同じです。

重さには運動を続けようとするチカラ、

そこに留まろうとするチカラ というのがかかります。

(そこに留まろうとする力も運動を続けようとする力の一部の形態です)

シャフトのしなり の問題だけではありませんが、

インパクト直後の画像などは

その時間帯は 既に打ち手は左を向いています。

体の正面から説明し、左を向けば

当然、ヘッドの方が飛球線方向に出ている『ように』

見えるの過ぎません。

ヘッドがグリップを追い越したのではないのです。

単なる見え方の違い、見る方向の違い に過ぎないのです。

シャフトの本来の機能は

ヘッドの重さ、そしてそのヘッドの形状

つまりヘッド内での重量のある場所、

それらが及ぼす影響をグリップに伝える役割で、

スイングはそれを使って

グリップを移動させていくモノです。

当然ですが、グリップを移動させればクラブ…

ヘッドも移動します。

重さ と言う兎角、そこに残ろうとするチカラのせいで

体の回転から取り残されがちなクラブ、グリップ、ヘッドを

クラブの上下が逆転した状態、

クラブの重さがグリップのかかっている状態を利用して

その重さでグリップを動かす のを

促進するのがシャフトの役割です。

ですので 柔らかいシャフト程、その促進能力が高く、

重いヘッド程、その促進能力が高くなり、

体の回転に遅れず 早い段階で

インパクトポイントで グリップを、クラブを、

いざなうことが出来る と言う発想が

弊社のクラブデザインのグランドコンセプトです。

体が、胴体が、骨盤が右(左)を向いている時間は

限られていますから、早い段階でインパクトポイントに

グリップを到達、もしくは通過させられれば

上から打つ、インサイドから打つ というのを

動作や行為でなく、無意識で達成し易いですし、

そうなれば クラブやヘッドの重さだけでなく

自分の体や腕の重さも打撃に利用できます。

やることを減らして、無くして、

破壊力をより簡単に創出するチャンスが

『時間進行』をくずさなければ生み出しやすい

というのが大変大きなメリットです。

弊社は 規格外の シャフトの柔らかさ と

ヘッドの重さを専門とするゴルフショップです。

多くの方は

ヘッドが重く、シャフトが柔らかいと

「シャフトをしならせて しなり戻して

その反発力で、重いヘッドで弾いて打つ」

と信じているようですが、

その使い方、そのイメージでは

ヘッドの重さも利用できませんし、

シャフトの機能も利用できません。

市販の軽いヘッド、硬いシャフトであっても 同じですが、

そのイメージでは 重ければ重いほど

柔らかければ柔らかいほど上手く行きませんし、

ヘッドの大きい とか、重心が深い とか、

キャビティであるとか、モーメントが大きい とか、

シャフトのキックポイントもしなりの一部ですから

それらも一切利用することが出来ず、

逆に その機能が濃いほど、てこずることになります。

シャフトをしならせて しなりもどす

と言う行為は

一見すると ヘッドが速く、多く 動いている『ような』

錯覚に陥りますが、

それをするのには その基盤となるグリップの移動が

止まっているか、停滞、減速していないと出来ません。

ゴルフショットは クラブ全体が動いている方が

運動のモーメントが高く、重いモノを移動させるチカラ、

ボールの衝撃を受けた時に影響を受けにくいチカラを

発揮します。

クラブ全体の移動は停滞しているけれど

ヘッドだけが動いている と言う状況は

クラブ全体が動いているよりも

円弧が小さくなり、挙動変化が激しくなる ばかりでなく

ショットの運動モーメントも下がりますから

正直、良い点は何一つないのです。

ゴルフクラブは左右上下前後非対称です。

しなる はイコール 開く ですし

しなりもどす はイコール 閉じる です。

シャフトがしなる ということは

クラブがひねられている ということです。

クラブヘッドの重さはシャフトよりも後ろ、

アドレスの進行方向の後ろ、体の右にあります。

ですので しなる方向、即ち 開く方向には

非常に簡単に動きますが、

しなり戻す方向、即ち 閉じる方向には

行きと同じ具合にはイキマセン。

そして しならせる時間、クラブを開く時間帯と比べ

しなり戻す時間、クラブを閉じる時間は

運動、移動の速度が格段に速くなりますから

当然 負荷として重くなり、

簡単にはし難くなります。

シャフトは意図的にしならせるようにしなくとも

放っておけば なにがしかの形でしなります。

根本的に シャフトの装着されるヘッドの重量点が

そのシャフトの延長線上にない!からなのですが、

良く写真を見ると

シャフトがしなっている状態を見つけたりします。

それも 多くのゴルファーの欠落した

「時間進行」というのが間違いの始まりになったりするのです。

例えば ダウンスイングの初期

シャフトはしなっていますが、

これは 切り返しで テークバック時に掛かっている

ヘッドの運動慣性に対し、動作が逆方向になったからで

しかも 概ね その写真の写している方向では

そのしなりは トゥ~ヒール方向 であって

横しなりやひねり ではありません。

フォローも同じです。

重さには運動を続けようとするチカラ、

そこに留まろうとするチカラ というのがかかります。

(そこに留まろうとする力も運動を続けようとする力の一部の形態です)

シャフトのしなり の問題だけではありませんが、

インパクト直後の画像などは

その時間帯は 既に打ち手は左を向いています。

体の正面から説明し、左を向けば

当然、ヘッドの方が飛球線方向に出ている『ように』

見えるの過ぎません。

ヘッドがグリップを追い越したのではないのです。

単なる見え方の違い、見る方向の違い に過ぎないのです。

シャフトの本来の機能は

ヘッドの重さ、そしてそのヘッドの形状

つまりヘッド内での重量のある場所、

それらが及ぼす影響をグリップに伝える役割で、

スイングはそれを使って

グリップを移動させていくモノです。

当然ですが、グリップを移動させればクラブ…

ヘッドも移動します。

重さ と言う兎角、そこに残ろうとするチカラのせいで

体の回転から取り残されがちなクラブ、グリップ、ヘッドを

クラブの上下が逆転した状態、

クラブの重さがグリップのかかっている状態を利用して

その重さでグリップを動かす のを

促進するのがシャフトの役割です。

ですので 柔らかいシャフト程、その促進能力が高く、

重いヘッド程、その促進能力が高くなり、

体の回転に遅れず 早い段階で

インパクトポイントで グリップを、クラブを、

いざなうことが出来る と言う発想が

弊社のクラブデザインのグランドコンセプトです。

体が、胴体が、骨盤が右(左)を向いている時間は

限られていますから、早い段階でインパクトポイントに

グリップを到達、もしくは通過させられれば

上から打つ、インサイドから打つ というのを

動作や行為でなく、無意識で達成し易いですし、

そうなれば クラブやヘッドの重さだけでなく

自分の体や腕の重さも打撃に利用できます。

やることを減らして、無くして、

破壊力をより簡単に創出するチャンスが

『時間進行』をくずさなければ生み出しやすい

というのが大変大きなメリットです。

2019年1月15日火曜日

本日のゴルフスイング アプローチ編

☞ハミングバードスポルテ本店

http://blog.livedoor.jp/hbs/

☞ハミングバード YouTube

https://www.youtube.com/user/HummingBirdSports?feature=mhee

☞ハミングバードFB

https://www.facebook.com/sporte.hummingbird

☞ハミングバードHP

http://www.hummingbird-sports.com/

ゴルフスイング迷路の「入口」

☞ハミングバードスポルテ本店

http://blog.livedoor.jp/hbs/

スイング迷路の始まり・入口は おそらく

『スライスを誤解しているコト』

から始まるのだと思います。

練習場などでボールを打ち始め、

ヘッドとボールが当たり確率があがり、

80mとか、100m位飛ぶようになると

ボールが右に曲がる

目標に対しボールが右に逃げていく球が増えてきます。

その頃になると ゴルフ雑誌を見たり、

ネットを見たり、ゴルフ仲間から意見を聞いたりし

ゴルフやスイング、クラブなどの情報も

段々増えてきますから

「どうやら スライスは良い球ではない」

「スライス = 初心者」

のようなイメージを持ち易くなります。

それはいいんですが…。

正確に言うと

スライスとコスリ球は異なります。

スライスはボールに右回転が入っており

その右回転がやや多めで右に曲がる球で

コスリ球は 使っているクラブのロフト角度

でしっかりボールをとらえていないコト で

似ているようですが 実は大きく異なり

問題なのは後者の『コスリ球』なのです。

ゴルフクラブ、特にヘッドはシャフトに対し、

片側のモノ、重量が偏る構造をしているので

コスリ球がスライスになり易い特性があります。

しかし、こすり球 = スライス と言う訳ではないのです。

ある程度の抑制、制約は欲しいところですが、

弾道・ボールに右回転が入っていても

多少右にボールが曲がっても、それは本来何の問題もありません。

問題なのは

使っているロフト通りにボールをとらえられないコト です。

既に一歩目でボタンの掛け違いを始めていますが、

その対処方法で いよいよ迷路に突入します。

コスリ球は ヘッドの上下のボールへのアプローチ角度

ヘッドが上から入ってくるのに対しての

その『軌跡・上下軌道に対するヘッドの姿勢』です。

つまり 対象になるヘッドの軌跡は上下の高さ方向です。

ところが 一般的な「スライス対処方法」は

ヘッドの『左右方向の軌道・軌跡に対するヘッド姿勢』

ヘッド軌道に対し、過度にヘッドが右を向いているから

スライスするんだ と言う方法です。

これの意地悪な所は スライスの対処方法としては

完全に間違っている訳ではないことですね。

気付いた方はいると思いますが、

意識しなければならない、

対処しなければならない のは

本当は 「上下・高さ方向のヘッドの軌跡」が基準になるのに

それとは 90度異なる「左右・水平方向のヘッド軌跡」を

基準にしてしまう所から始まります。

この時点で スイング迷路にどっぷりハマります。

少々、理解するのが難しいかも知れませんが、

ヘッドがボールに対し、

上から入ってくる というのは

「打ち手がクラブ・クラブヘッドを上から下に振る」

と言う行為ではなく!

スイングの機構上、前傾姿勢が存在し、

テークバック、トップ、ダウンスイングは

右を向いている期間なので

進行方向に当たる左サイドが低い から

上から入って来れるのです。

なんと言えば良いか微妙ですが、

上からヘッドを『入れられない』のは

技巧のミスではなく、時期のミス なのです。

スイングの時間配分で

進行方向に当たる 左サイドが低い時間に

ヘッドが入って来れれば 自然に上から打てますし、

上から打てる時期にボールにアプローチできれば

自然にロフトは締まります。

俗に言う『ロフトが立ち、ボールは潰れます』

俗に言う『ロフトが立ち、ボールは潰れます』

ところが こすり球とスライスの対処を誤ると

やらなければいけないことが 全く異なり、

本当は、前傾を維持するテークバック

左サイドが低い時期にボールにアプローチをする

体の回転でクラブを直に動かす ことがテーマになる筈…なのに

左右の軌跡とヘッド姿勢ばかりを気にし、

手先でヘッドの向きを変える

本来、いかなくてはならない所からより一層離れていく修整

をすることになるのです。

ゴルフクラブは重さが長さの先端に

一極集中のような配分で付いています。

本来は 人間が握るグリップの移動の仕方 によって

先端部のヘッドを管理:操作する訳ですが、

スライスの対処方法の多くは

グリップの移動を止め、ヘッドのみを修整する方法…。

ゴルフクラブは ヘッドのみを動かせば

その動かす方向が 下であっても、横であっても

テークバックでは 右腕の方が短くなっているので

必ず 必ず 体は上を向き、左を向きます。

スライス対処のヘッドを返す動きは

スライス対処のヘッドを返す動きは

体を上に向け、体を開くと連動しているので、

ヘッドを返せば返すほど

体は上を向き、体は開くので

いつまで経っても ウサギと亀の追いかけっこに

答えは出てこないのです。

そして 行きつくところは

体が開くのを無理やり止め、

体の回転を止めてしまう末路です。

この動作を身に着けると

体の回転でクラブを直に移動させる ということから

全く離脱し、体の回転は単なる景気づけ というほど

腕を振るための勢い付け 程度の扱いになります。

アドレス時の前傾姿勢も意味をなさなくなりますし、

体の向きを変えることも意味をなさなくなる

実は 全く別な動きを覚えるのです。

スイング迷路の始まり・入口は おそらく

『スライスを誤解しているコト』

から始まるのだと思います。

練習場などでボールを打ち始め、

ヘッドとボールが当たり確率があがり、

80mとか、100m位飛ぶようになると

ボールが右に曲がる

目標に対しボールが右に逃げていく球が増えてきます。

その頃になると ゴルフ雑誌を見たり、

ネットを見たり、ゴルフ仲間から意見を聞いたりし

ゴルフやスイング、クラブなどの情報も

段々増えてきますから

「どうやら スライスは良い球ではない」

「スライス = 初心者」

のようなイメージを持ち易くなります。

それはいいんですが…。

正確に言うと

スライスとコスリ球は異なります。

スライスはボールに右回転が入っており

その右回転がやや多めで右に曲がる球で

コスリ球は 使っているクラブのロフト角度

でしっかりボールをとらえていないコト で

似ているようですが 実は大きく異なり

問題なのは後者の『コスリ球』なのです。

ゴルフクラブ、特にヘッドはシャフトに対し、

片側のモノ、重量が偏る構造をしているので

コスリ球がスライスになり易い特性があります。

しかし、こすり球 = スライス と言う訳ではないのです。

ある程度の抑制、制約は欲しいところですが、

弾道・ボールに右回転が入っていても

多少右にボールが曲がっても、それは本来何の問題もありません。

問題なのは

使っているロフト通りにボールをとらえられないコト です。

既に一歩目でボタンの掛け違いを始めていますが、

その対処方法で いよいよ迷路に突入します。

コスリ球は ヘッドの上下のボールへのアプローチ角度

ヘッドが上から入ってくるのに対しての

その『軌跡・上下軌道に対するヘッドの姿勢』です。

つまり 対象になるヘッドの軌跡は上下の高さ方向です。

ところが 一般的な「スライス対処方法」は

ヘッドの『左右方向の軌道・軌跡に対するヘッド姿勢』

ヘッド軌道に対し、過度にヘッドが右を向いているから

スライスするんだ と言う方法です。

これの意地悪な所は スライスの対処方法としては

完全に間違っている訳ではないことですね。

気付いた方はいると思いますが、

意識しなければならない、

対処しなければならない のは

本当は 「上下・高さ方向のヘッドの軌跡」が基準になるのに

それとは 90度異なる「左右・水平方向のヘッド軌跡」を

基準にしてしまう所から始まります。

この時点で スイング迷路にどっぷりハマります。

少々、理解するのが難しいかも知れませんが、

ヘッドがボールに対し、

上から入ってくる というのは

「打ち手がクラブ・クラブヘッドを上から下に振る」

と言う行為ではなく!

スイングの機構上、前傾姿勢が存在し、

テークバック、トップ、ダウンスイングは

右を向いている期間なので

進行方向に当たる左サイドが低い から

上から入って来れるのです。

なんと言えば良いか微妙ですが、

上からヘッドを『入れられない』のは

技巧のミスではなく、時期のミス なのです。

スイングの時間配分で

進行方向に当たる 左サイドが低い時間に

ヘッドが入って来れれば 自然に上から打てますし、

上から打てる時期にボールにアプローチできれば

自然にロフトは締まります。

俗に言う『ロフトが立ち、ボールは潰れます』

俗に言う『ロフトが立ち、ボールは潰れます』ところが こすり球とスライスの対処を誤ると

やらなければいけないことが 全く異なり、

本当は、前傾を維持するテークバック

左サイドが低い時期にボールにアプローチをする

体の回転でクラブを直に動かす ことがテーマになる筈…なのに

左右の軌跡とヘッド姿勢ばかりを気にし、

手先でヘッドの向きを変える

本来、いかなくてはならない所からより一層離れていく修整

をすることになるのです。

ゴルフクラブは重さが長さの先端に

一極集中のような配分で付いています。

本来は 人間が握るグリップの移動の仕方 によって

先端部のヘッドを管理:操作する訳ですが、

スライスの対処方法の多くは

グリップの移動を止め、ヘッドのみを修整する方法…。

ゴルフクラブは ヘッドのみを動かせば

その動かす方向が 下であっても、横であっても

テークバックでは 右腕の方が短くなっているので

必ず 必ず 体は上を向き、左を向きます。

スライス対処のヘッドを返す動きは

スライス対処のヘッドを返す動きは体を上に向け、体を開くと連動しているので、

ヘッドを返せば返すほど

体は上を向き、体は開くので

いつまで経っても ウサギと亀の追いかけっこに

答えは出てこないのです。

そして 行きつくところは

体が開くのを無理やり止め、

体の回転を止めてしまう末路です。

この動作を身に着けると

体の回転でクラブを直に移動させる ということから

全く離脱し、体の回転は単なる景気づけ というほど

腕を振るための勢い付け 程度の扱いになります。

アドレス時の前傾姿勢も意味をなさなくなりますし、

体の向きを変えることも意味をなさなくなる

実は 全く別な動きを覚えるのです。

2019年1月14日月曜日

『右向き』は量だけでなく仕方も振り遅れの元

☞ハミングバードスポルテ本店

http://blog.livedoor.jp/hbs/

テークアウェイで体を右に向ける

ボールを遠くに、安定して打つのに

不可欠なとても大切なことです。

間違えた形で右向きを作ってしまうと

量自体は足りていても 右向き不足と同じになってしまいます。

まず 基準になるのが

理想ではありますが、

インパクトは ボールと正対した時間、

体の概ね正面で 通過・・・・・・終わらせたい

というコトです。

ボールを正しくさばくには

ボールを上から抑えたい ですから

グリップエンドは ㊧の太ももの前あたり

意識としては ㊧の太ももよりもっと㊧ 位

にしたい訳です。

『振り遅れ』というのは

その左の太もも・大腿、 その向きも肝心ですが

左の太ももに対し

グリップエンドが 遥かに右にあることを指します。

本来は 体の向きが変わり

左の太ももがボールを過ぎた時は

同じく インパクトを迎え、通過したところです。

左の太ももがボールを追い越したのに

まだ 打っていない というのが 振り遅れ・手遅れ な訳です。

多くの人は

左の太ももが ボールを通過して「から」

クラブを振り始めます よね。

多少の振り遅れは良いのですが、

多少の振り遅れは良いのですが、

こうここまで行くと

アクロバティックな 曲芸うちに近い感じです。

体の姿勢は既に打ち終えています が

クラブはまだ ダウンスイングの始まったばかりのトコロ

こうやって打つのなら 一本のクラブで距離を

打ち分ける遊びに変えた方が良いのではないかと思います。

ボールを打つ前の事前段階で

体は回す~右を向けるけれど

左の太ももと㊧グリップなり、グリップエンドの位置関係を

大きく開きたくない、右にずらしたくないのです。

肩周りだけ、左腕だけで テークバックを取る系のスイングは

もうこの時点で 振り遅れが確定してしまい、

振り遅れているのをどう打つか と言うスイング論です。

骨盤を右に向けると

股関節もひねられ ㊧大腿も向きを変えます。

正しく 右を向ければ

左グリップ・グリップエンドはさほど右にはズレません。

振り遅れにくい状態の上で 右向きが出来た というコトですね。

クラブを捻られない為、

左腕だけでテークバックを取らない為、

ハミングバードでは 右ひじを外に張り、曲げた分高くしましょう

と推奨していますが、

それを意識しすぎて 肘廻りで 胴体を捻って は

左大腿とグリップの関係が離れすぎてしまいます。

右向き は多い方が

ダウンスイングの 時間も空間も稼げますから 良い…のですが、

それを意識しすぎて 胴体を捻り

左太ももとグリップエンドの位置関係を離しすぎてしまえば

結局、振り遅れやすくなるので同じです。

頃合い と言うのは難しいモノではありますが、

右を向く、そのうえで 左太ももとグリップの位置関係

立体的な、ではなく 単に 左右方向に

大きく離れないように意識したいモノです。

理想的には

ダウンスイング グリップエンドは

その懐の空間を利用して

先回り、近道をして 左太ももと追い越してしまいたいのです。

実際には それは不可能・・・ですが

その位のつもりでないと 良い位置でインパクトが通過出来ません。

左の太ももとグリップの関係、位置関係は

正しくボールを打つのにとても重要で

その関係を意識すれば、体の動かす部位の順序も

なんとなく見えてくるのではないかと思います。

テークアウェイで体を右に向ける

ボールを遠くに、安定して打つのに

不可欠なとても大切なことです。

間違えた形で右向きを作ってしまうと

量自体は足りていても 右向き不足と同じになってしまいます。

まず 基準になるのが

理想ではありますが、

インパクトは ボールと正対した時間、

体の概ね正面で 通過・・・・・・終わらせたい

というコトです。

ボールを正しくさばくには

ボールを上から抑えたい ですから

グリップエンドは ㊧の太ももの前あたり

意識としては ㊧の太ももよりもっと㊧ 位

にしたい訳です。

『振り遅れ』というのは

その左の太もも・大腿、 その向きも肝心ですが

左の太ももに対し

グリップエンドが 遥かに右にあることを指します。

本来は 体の向きが変わり

左の太ももがボールを過ぎた時は

同じく インパクトを迎え、通過したところです。

左の太ももがボールを追い越したのに

まだ 打っていない というのが 振り遅れ・手遅れ な訳です。

多くの人は

左の太ももが ボールを通過して「から」

クラブを振り始めます よね。

多少の振り遅れは良いのですが、

多少の振り遅れは良いのですが、こうここまで行くと

アクロバティックな 曲芸うちに近い感じです。

体の姿勢は既に打ち終えています が

クラブはまだ ダウンスイングの始まったばかりのトコロ

こうやって打つのなら 一本のクラブで距離を

打ち分ける遊びに変えた方が良いのではないかと思います。

ボールを打つ前の事前段階で

体は回す~右を向けるけれど

左の太ももと㊧グリップなり、グリップエンドの位置関係を

大きく開きたくない、右にずらしたくないのです。

肩周りだけ、左腕だけで テークバックを取る系のスイングは

もうこの時点で 振り遅れが確定してしまい、

振り遅れているのをどう打つか と言うスイング論です。

骨盤を右に向けると

股関節もひねられ ㊧大腿も向きを変えます。

正しく 右を向ければ

左グリップ・グリップエンドはさほど右にはズレません。

振り遅れにくい状態の上で 右向きが出来た というコトですね。

クラブを捻られない為、

左腕だけでテークバックを取らない為、

ハミングバードでは 右ひじを外に張り、曲げた分高くしましょう

と推奨していますが、

それを意識しすぎて 肘廻りで 胴体を捻って は

左大腿とグリップの関係が離れすぎてしまいます。

右向き は多い方が

ダウンスイングの 時間も空間も稼げますから 良い…のですが、

それを意識しすぎて 胴体を捻り

左太ももとグリップエンドの位置関係を離しすぎてしまえば

結局、振り遅れやすくなるので同じです。

頃合い と言うのは難しいモノではありますが、

右を向く、そのうえで 左太ももとグリップの位置関係

立体的な、ではなく 単に 左右方向に

大きく離れないように意識したいモノです。

理想的には

ダウンスイング グリップエンドは

その懐の空間を利用して

先回り、近道をして 左太ももと追い越してしまいたいのです。

実際には それは不可能・・・ですが

その位のつもりでないと 良い位置でインパクトが通過出来ません。

左の太ももとグリップの関係、位置関係は

正しくボールを打つのにとても重要で

その関係を意識すれば、体の動かす部位の順序も

なんとなく見えてくるのではないかと思います。

2019年1月13日日曜日

基礎講座 体の回転でボールを打つには…。

☞ハミングバードスポルテ本店

http://blog.livedoor.jp/hbs/

体の回転でボールを打とうとしているのに

結果として「手で振る」ことになってしまうのは

クラブの重さが 無駄に、必要以上に、重くなり、

体の回転に取り残されてしまうからです。

体の回転で 腕やクラブと言う重さを

引っ張ろうとするのです。

それそのものが イコール 遅らせる の行動と

認知しないといけません。

体の回転に取り残されてしまったのでは

体はもう仕事を終えてしまっているのに

まだ、ボールを打っていませんから

手で打たざるを得ない のが現実です。

ですので、現在 手でクラブを振って

ボールを打っている人に

『手で振るな!』『手打ちは駄目だ!』

と言っても、それ以外にボールを打つ方法がなく

「ボールを打つな!」と言っているのと同じです。

それを解消するには

重さはどう使うべきなのか を

まず、理解する必要があります。

クラブには重さがあります。

そして それには長さが伴い、

重さが先端に付いているので

クラブを動かすと、

その重さは数キロ、十数キロの負荷

となって 打ち手に作用します。

多くの人は

ヘッドのその重さ × 速度 が

ボールを飛ばす破壊力と思っていますが、

その意地悪なところは

半分正しく、半分間違っていることです。

多くの人が信じている

長い棒 × 先端の重さ

で作り出す 遠心力は

想像以上に大きなものです。

現実として、遠心力は作れば作るほど

握力が必要になります。

スイング中に 強く握る ということは

グリップの位置の移動を止める のと

同意語です。

つまり スイング中にどこかで強く握れば

その期間、体の回転からグリップは取り残されます。

遠心力を増やす~強く握る

強く握る~振り遅れる~手で振る

はパックの行為です。

そして その遠心力は強く握るだけ で

処理できる量、重さではアリマセン。

ボールの置かれて位置は定点、動かない位置ですので

遠心力がかかると 立体的にその反対に求心力

引く力をかけないと

ボールではない位置を振ることになります。

想像力を働かせて頂かなくはなりませんが、

スイング中に遠心力が掛かる方向と反対に

体を引く方向は

ボール、そしてボールを打つ方向とは

全く別な 全く関係のない方向です。

最近では、地面を上に蹴る理論 なんてのを耳にしますが、

言葉は悪いですが、その人がそう打つのは自由ですが、

それを理論…と言う人の頭の中を覗いてみたいです。

この状態の体の正面はどこなんでしょう

この状態での腰の傾斜と

肩の傾斜 そして足…

一体全体 どこを基準に考えればよいのか

体が痛くなる、痛める行為をしても

それでお金が貰えるなら まだマシ ですが、

お金を払って、体を痛めて

それも自分の責任・負担となると

真似する気にもなりません。。。

よくトーナメント中継の解説で

『体が止まりましたねー』と言いますが、

途中で止まったのではなく、最後まで行ってしまっていて

これ以上動かすと ボールが打てない行為?!

なのではないかと思うことが少なくありません。

ボール、ボールを打つ方向と違う方向にアクションすると

体の回転も止まります。

もしくは 回転の方向が変わり、軸ブレします。

ですので 最近のスイングはスイング途中から

いきなり アップライトになるのです。

ものすごく体に負担のある動作になります。

また、少々、端折った書き方をしますが、

メカニズムにおいては 遠心力を多く造る場合、

その遠心力をたくさん作っても

ボールにスピンがかかる

ボールにスピンがかかる

ボールが高くなる だけです。

ボールが高くなる だけです。

平均的な「飛距離に悩む」アマチュアの場合、

ボールが高い とか

ボールが高い とか

スピンが多い のが

スピンが多い のが

飛ばない悩みの一つであるのに

飛ばすための努力~遠心力を増やす~スピンを増やす

になるのですから、ゴールがありません。

さあ そこでどうしましょう?!

①クラブは長く使ってはイケマセン。

スイングの弧が大きくなるのと

クラブを長く使うのは 同じものではありません。

スイングの弧が大きくなるのは

背骨を軸としてヘッドまでの距離の半径で振るから

であって、クラブを長く使うのとは違います。

遠心力などのお陰で

体の回転から腕やクラブが取り残されてしまい

結果、手で振らなくてはイケなくなってしまうのが

一番 スイングの弧を小さくしてしまうのです。

少なくとも

グリップを必要以上に体から離してはイケマセン。

スイングの負荷、クラブの負荷によって

腕が伸びる瞬間は生まれますが、

スイング中、殆どの時間は

両方、もしくは片方の腕は曲がっています。

腕が曲がっていると言うコトは

イコール「短くなっている」ことです。

ですので アドレス時よりもグリップは

自分の体からは離れません。

自分の胸とグリップの距離を再確認してみましょう。

体の回転でボールを打とうとしているのに

結果として「手で振る」ことになってしまうのは

クラブの重さが 無駄に、必要以上に、重くなり、

体の回転に取り残されてしまうからです。

体の回転で 腕やクラブと言う重さを

引っ張ろうとするのです。

それそのものが イコール 遅らせる の行動と

認知しないといけません。

体の回転に取り残されてしまったのでは

体はもう仕事を終えてしまっているのに

まだ、ボールを打っていませんから

手で打たざるを得ない のが現実です。

ですので、現在 手でクラブを振って

ボールを打っている人に

『手で振るな!』『手打ちは駄目だ!』

と言っても、それ以外にボールを打つ方法がなく

「ボールを打つな!」と言っているのと同じです。

それを解消するには

重さはどう使うべきなのか を

まず、理解する必要があります。

クラブには重さがあります。

そして それには長さが伴い、

重さが先端に付いているので

クラブを動かすと、

その重さは数キロ、十数キロの負荷

となって 打ち手に作用します。

多くの人は

ヘッドのその重さ × 速度 が

ボールを飛ばす破壊力と思っていますが、

その意地悪なところは

半分正しく、半分間違っていることです。

多くの人が信じている

長い棒 × 先端の重さ

で作り出す 遠心力は

想像以上に大きなものです。

現実として、遠心力は作れば作るほど

握力が必要になります。

スイング中に 強く握る ということは

グリップの位置の移動を止める のと

同意語です。

つまり スイング中にどこかで強く握れば

その期間、体の回転からグリップは取り残されます。

遠心力を増やす~強く握る

強く握る~振り遅れる~手で振る

はパックの行為です。

そして その遠心力は強く握るだけ で

処理できる量、重さではアリマセン。

ボールの置かれて位置は定点、動かない位置ですので

遠心力がかかると 立体的にその反対に求心力

引く力をかけないと

ボールではない位置を振ることになります。

想像力を働かせて頂かなくはなりませんが、

スイング中に遠心力が掛かる方向と反対に

体を引く方向は

ボール、そしてボールを打つ方向とは

全く別な 全く関係のない方向です。

最近では、地面を上に蹴る理論 なんてのを耳にしますが、

言葉は悪いですが、その人がそう打つのは自由ですが、

それを理論…と言う人の頭の中を覗いてみたいです。

この状態の体の正面はどこなんでしょう

この状態での腰の傾斜と

肩の傾斜 そして足…

一体全体 どこを基準に考えればよいのか

体が痛くなる、痛める行為をしても

それでお金が貰えるなら まだマシ ですが、

お金を払って、体を痛めて

それも自分の責任・負担となると

真似する気にもなりません。。。

よくトーナメント中継の解説で

『体が止まりましたねー』と言いますが、

途中で止まったのではなく、最後まで行ってしまっていて

これ以上動かすと ボールが打てない行為?!

なのではないかと思うことが少なくありません。

ボール、ボールを打つ方向と違う方向にアクションすると

体の回転も止まります。

もしくは 回転の方向が変わり、軸ブレします。

ですので 最近のスイングはスイング途中から

いきなり アップライトになるのです。

ものすごく体に負担のある動作になります。

また、少々、端折った書き方をしますが、

メカニズムにおいては 遠心力を多く造る場合、

その遠心力をたくさん作っても

ボールにスピンがかかる

ボールにスピンがかかる ボールが高くなる だけです。

ボールが高くなる だけです。平均的な「飛距離に悩む」アマチュアの場合、

ボールが高い とか

ボールが高い とか スピンが多い のが

スピンが多い のが飛ばない悩みの一つであるのに

飛ばすための努力~遠心力を増やす~スピンを増やす

になるのですから、ゴールがありません。

さあ そこでどうしましょう?!

①クラブは長く使ってはイケマセン。

スイングの弧が大きくなるのと

クラブを長く使うのは 同じものではありません。

スイングの弧が大きくなるのは

背骨を軸としてヘッドまでの距離の半径で振るから

であって、クラブを長く使うのとは違います。

遠心力などのお陰で

体の回転から腕やクラブが取り残されてしまい

結果、手で振らなくてはイケなくなってしまうのが

一番 スイングの弧を小さくしてしまうのです。

少なくとも

グリップを必要以上に体から離してはイケマセン。

スイングの負荷、クラブの負荷によって

腕が伸びる瞬間は生まれますが、

スイング中、殆どの時間は

両方、もしくは片方の腕は曲がっています。

腕が曲がっていると言うコトは

イコール「短くなっている」ことです。

ですので アドレス時よりもグリップは

自分の体からは離れません。

自分の胸とグリップの距離を再確認してみましょう。

2019年1月12日土曜日

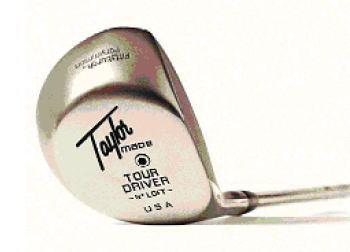

飛ぶ/飛ばせるドライバー考察

☞ハミングバードスポルテ本店

http://blog.livedoor.jp/hbs/

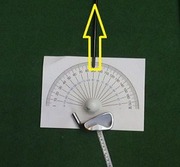

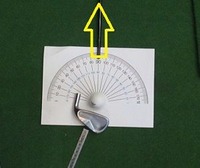

メタルのドライバーのロフト というのは

だいたい40年位前

パーシモン(木製)のヘッドから

メタル素材のヘッドに移った時の問題を

そのままひきずっています。

![u=2368701261,1095988984&gp=0]()

木製のヘッドの時代は 一般的なドライバーのロフトは

だいたい 12度前後でした。

プロであっても 似たようなロフトを使っており

木製ヘッドの10度のロフト ・・・なんていうのは

当時の人気プロ マッチョな代表、グレッグノーマン位が

やっと使えるロフト角度だったのです。

その原因になっているのが

今でいう 反発係数 です。

木製ヘッドの反発係数は 0.9を楽々越します。

0.96なんて言う とんでもないものまでありました。

これは ボールとヘッドとのゆがみ率の相関関係で、

木製ヘッドは金属素材のモノよりも ヘッドが歪み

ボールが歪まず ボールのスピンが極端に少ない

と言うコトを指します。

☆この反発係数の数値…ですが、単純に

1mの高さから落としたら どの位跳ね上がるか

と言う数値と思ってください。

ここから トランポリン効果 と言う言葉が生まれています。

意外かも知れませんが、双方の歪み率が近いほど

ボールは『潰れ~潰れ戻り』にエネルギーを浪費しないので

跳ね上がる量は大きくなります。

重量のロスがありますから 0.96なんて数値は

ほとんどロスがない と言えるほどの数値です。

現在のメタルヘッドの場合、素材が硬くて反発する!

のではなく、強度というか、剛性が高いので

意図的に歪む構造を造っても壊れないよう作っています。

意図的にボールの歪み率に近づけている、と言うコトです。

この点はスイングにも関係してきます。

ドライバーの特性として、

極端にスピンが少なければ、スピンがかかるように打たないと

ボールは飛びません。浮きません。

それが ベンホーガンのスイング理論 です。

それはさておき、

当時は反発係数など 理解されていません。

木製ヘッドのその形状をそのまま 金属素材・メタル

で造った訳ですが、

今度は ボールとヘッドの歪みの相関関係が

極端に違い ヘッドは歪まず ボールばかりが歪み、

スピンがものすごく増えてしまいます。

それを抑制するため ロフトの構成も

12度から 10度へ と標準値が変わって行きました。

その名残が今も続いているのです。

ドライバーヘッドの製造技術やノウハウも進み

現代では かなり歪み率は向上し、

ルールも設定されましたが、0.80位でオサマっています。

ゴルフを上手くなりたければ…

ゴルフは野球やサッカーでいうところの

4番バッターや点取り屋も 送りバントする人も

パスを回す人も、敵をマークする人も、ゴールを守る人も

ピッチャーもキャッチャーも全部一人でします。

飛ばすのも大切ですが、

飛ばさないのも重要です。

特に ドライバーショットは

ティーアップと言う空中にある特例的な条件で

ボールを打ちますから、

それ専用の打ち方をしてはいけません。

パッティングも含め ゴルフのショットの

6~8割は地面の有るボールを打つのです。

ですので 空中にあるボールを下からすくう打ち方を

覚えてしまうと パターも含め

ショットの6~8割は上手く行かなくなります。

ゴルフを上手くなりたければ

『できるだけ多めのロフトのクラブを

できるだけ低めに打つ」と言うコトを覚えると

ドライバーショットからパターまで

つながりのある 動き・スイング・ストロークを

覚えることが出来ます。

平均的な日本のゴルファー…58歳位 の

平均的な「実質」ヘッドスピードは 40㎳

あるかないか です。 おそらくないでしょう。

そのヘッドスピードでも

ちゃんと ロフト通り、ヘッド重量通りボールが打てれば

240ヤードというのも夢ではありません。

しかも そのように打てれば

そのショットは 地面から打つショット

アプローチやパターまで共通する打ち方で

やっていけるのです。

少々 嫌味な言い方ですが、

ロフトの立ったドライバーを使っていることを

自慢にしている人がいますが、

「俺さ こすり打ちし方出来ないから このロフトなんだよね」

って告白してるようなモノですから、

自重した方が良いと思いますけどね…。

メタルのドライバーのロフト というのは

だいたい40年位前

パーシモン(木製)のヘッドから

メタル素材のヘッドに移った時の問題を

そのままひきずっています。

木製のヘッドの時代は 一般的なドライバーのロフトは

だいたい 12度前後でした。

プロであっても 似たようなロフトを使っており

木製ヘッドの10度のロフト ・・・なんていうのは

当時の人気プロ マッチョな代表、グレッグノーマン位が

やっと使えるロフト角度だったのです。

その原因になっているのが

今でいう 反発係数 です。

木製ヘッドの反発係数は 0.9を楽々越します。

0.96なんて言う とんでもないものまでありました。

これは ボールとヘッドとのゆがみ率の相関関係で、

木製ヘッドは金属素材のモノよりも ヘッドが歪み

ボールが歪まず ボールのスピンが極端に少ない

と言うコトを指します。

☆この反発係数の数値…ですが、単純に

1mの高さから落としたら どの位跳ね上がるか

と言う数値と思ってください。

ここから トランポリン効果 と言う言葉が生まれています。

意外かも知れませんが、双方の歪み率が近いほど

ボールは『潰れ~潰れ戻り』にエネルギーを浪費しないので

跳ね上がる量は大きくなります。

重量のロスがありますから 0.96なんて数値は

ほとんどロスがない と言えるほどの数値です。

現在のメタルヘッドの場合、素材が硬くて反発する!

のではなく、強度というか、剛性が高いので

意図的に歪む構造を造っても壊れないよう作っています。

意図的にボールの歪み率に近づけている、と言うコトです。

この点はスイングにも関係してきます。

ドライバーの特性として、

極端にスピンが少なければ、スピンがかかるように打たないと

ボールは飛びません。浮きません。

それが ベンホーガンのスイング理論 です。

それはさておき、

当時は反発係数など 理解されていません。

木製ヘッドのその形状をそのまま 金属素材・メタル

で造った訳ですが、

今度は ボールとヘッドの歪みの相関関係が

極端に違い ヘッドは歪まず ボールばかりが歪み、

スピンがものすごく増えてしまいます。

それを抑制するため ロフトの構成も

12度から 10度へ と標準値が変わって行きました。

その名残が今も続いているのです。

ドライバーヘッドの製造技術やノウハウも進み

現代では かなり歪み率は向上し、

ルールも設定されましたが、0.80位でオサマっています。

ゴルフを上手くなりたければ…

ゴルフは野球やサッカーでいうところの

4番バッターや点取り屋も 送りバントする人も

パスを回す人も、敵をマークする人も、ゴールを守る人も

ピッチャーもキャッチャーも全部一人でします。

飛ばすのも大切ですが、

飛ばさないのも重要です。

特に ドライバーショットは

ティーアップと言う空中にある特例的な条件で

ボールを打ちますから、

それ専用の打ち方をしてはいけません。

パッティングも含め ゴルフのショットの

6~8割は地面の有るボールを打つのです。

ですので 空中にあるボールを下からすくう打ち方を

覚えてしまうと パターも含め

ショットの6~8割は上手く行かなくなります。

ゴルフを上手くなりたければ

『できるだけ多めのロフトのクラブを

できるだけ低めに打つ」と言うコトを覚えると

ドライバーショットからパターまで

つながりのある 動き・スイング・ストロークを

覚えることが出来ます。

平均的な日本のゴルファー…58歳位 の

平均的な「実質」ヘッドスピードは 40㎳

あるかないか です。 おそらくないでしょう。

そのヘッドスピードでも

ちゃんと ロフト通り、ヘッド重量通りボールが打てれば

240ヤードというのも夢ではありません。

しかも そのように打てれば

そのショットは 地面から打つショット

アプローチやパターまで共通する打ち方で

やっていけるのです。

少々 嫌味な言い方ですが、

ロフトの立ったドライバーを使っていることを

自慢にしている人がいますが、

「俺さ こすり打ちし方出来ないから このロフトなんだよね」

って告白してるようなモノですから、

自重した方が良いと思いますけどね…。

登録:

投稿 (Atom)