まずは、こちらからご覧ください。

前半は、肩を揺さぶる「振り子式ストローク」

後半は、弊社で「刷毛塗」と呼ばれている

ストロークです。

その大きな違いを抽出してみましたので

こちらもご覧ください。

ストロークで大きな違いがあるのは一目瞭然。

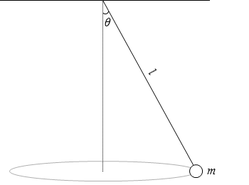

ヘッドの高低の変化の激しい「振り子式」の場合

フォローを出せば出すほど、ヘッドは高くなります。

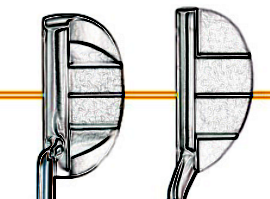

パターヘッドのロフトの変化を見るには

シャフトの角度を見れば、分かりやすいですが、

振り子式のシャフトは 90度近くも動いていて

片や「刷毛塗」では、シャフトの角度は10度程度の

変化しかありません。

☆インパクト時のロフト

☆インパクト時のフェースのどの部分でのコンタクト

☆ヘッドの高さの変化

どちらがそれに優れ、どちらがそれに劣っているか

言うまでもありませんが、それだけでなく

ヘッドをたくさん動かす「振り子式」の場合

必然的に、ストロークそのものが大きくなります。

ま、これは市販のパターのヘッド重量が

少なすぎる・軽すぎることに対する補正手段

ですから、仕方がない部分はあるのですが、

大きなストロークでは均一なパッティングは

簡単ではないでしょうね。

ご自分で素振りをする場合、

パターヘッド、では無く、シャフトの角度

というものに注目してください。

また、L型ブリストルタイプパターの場合

後ろのえぐれの部分が、曲面に削り込まれているので

ロフトを変化させず、フォローを出していけば

自分の視線で、その面の見え方(光り方?)が一定に

なります。

その前に、フォローでその部分が見えるように

フォローを出してみる必要もありますが。。。

振り子式ストロークでは、多分、広背筋を使って

肩周りを揺さぶる運動になるのだと思います。

確信はありませんが、そこで微妙な距離感は

とても難しいと思いますし、その動作そのものは

自分の背骨を捩じるものですから、お薦めはし難い。

総じて、前傾も深くなりがちですので

余程、そのストロークに自信が無い限りは

辞めた方が良いと思います。

刷毛塗のストロークは、利き肘の曲げ伸ばしです。

右左のグリップは上下に少し重なっていますから

右手を飛球線に伸ばしていく

(厳密には自分の胸に平行に伸ばしていくこと。

パッティングストロークの場合は向きの変更が

殆ど無いので、それが飛球線と一致している、だけ)

これを出来るだけ 左の肘で受け止めず

左の手首を手のひら側に逆折りしていくことで受けます。

右手で左の掌底を押していくような感じです。

『ポイントは左腕が止まらないこと!』です。

左腕、先がつまらないことです。

出る球の上下角度の違い

出る球の上下角度の違い

26とか25 を選ぶと思います。

26とか25 を選ぶと思います。

このような動作は

このような動作は