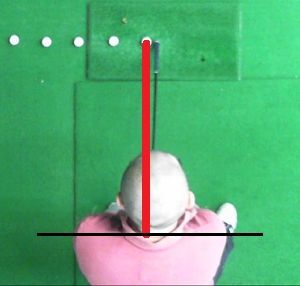

体重移動 というのを

スイングでは頻繁に言われますが、

スイング動作の中で意識して行える か

というと 答えは NOに近い でしょう

スイングは全体で動き出しから終了まで 約2秒。

ダウンスイングを始めてからインパクトまで 0.2秒程度。

インパクトの瞬間だけで言えば 1/3500秒です。

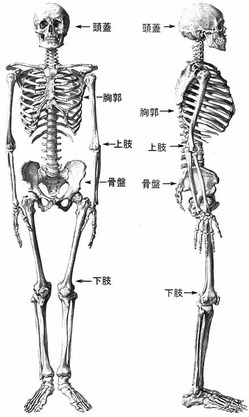

体重移動という意味で

左に体重が乗る というのは

左脚に という意味ですし、同じく

右に体重が乗る というのは

右脚に という意味です。

しかし スイングは体を回転させるため

正しく行っても

骨盤、まあ腰と言い替えましょう、

左腰と左脚が一致する瞬間は

その言葉の通り 一瞬ですし

右向きの状態では 左腰が右脚と一致しているに近い状態

も存在するので、

左腰 イコール 左脚

左腰の方に体重を移しても

それが イコール 左脚に体重を乗せられるか どうかは

時機、タイミングによっても異なります。

しかも まだ その左右の感覚は

なんとなくでも 掴みやすいのに

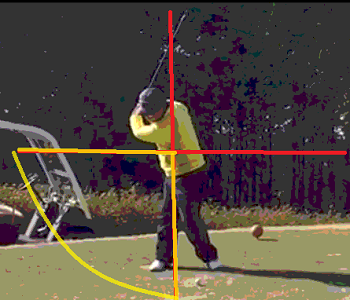

良くも悪くも スイングは地面に全く平行な動きでなく

回転は斜めに傾いているので

左サイドが高い時、左サイドが低い時 が

それぞれ存在し、それも同時に時期によって異なる上に

どっちかが下がっている というのは

スイングという短時間の動作の中では

とても自覚し難く

左に体重を移そうとしている時、

左サイドが高く、移そうとすればするほど

結果、右体重(右重心)が強くなってしまうことは

掃いて捨てるほど発生し、

殆どのゴルファーはその状態と言えます。

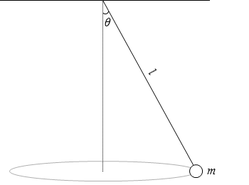

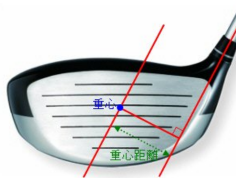

そして 侮ってはいけないのは

クラブの重さ です。

市販の軽いクラブだから大丈夫 な訳ではなく

静止状態のクラブの目方など役に立たない。

クラブは長さもあり、運動・移動させれば

その速度分 その長さ分 の掛け算になるので

数キロ~十数キロの負荷になり

その掛かった重さと 人間は立体的に反対に動き

バランスを取るので

自分の望みに関係なく

そのクラブの扱い方によって 体重移動は決まってしまう。

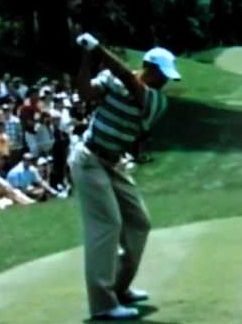

明治の大砲になりたい人などいないが

明治の大砲でないと ボールを打つことの出来ない

クラブの不可抗力が出来てしまう ということ。

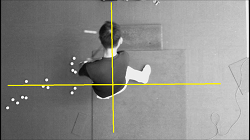

では どうするか?

それは意外に簡単で、

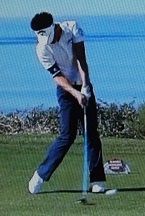

トップオブザスイングからダウン~インパクト~フォローに

かけては

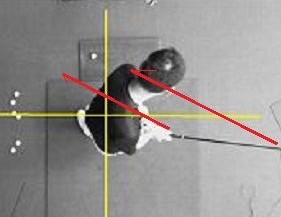

体重は必ず グリップエンドの向いている方向にかかる と

考えてよく

グリップエンドが体に対し左を向いていれば 左に

グリップエンドが右を向いていれば 右にかかりやすい。

そして もう一歩踏み込むと

地面と平行を基準として

グリップエンドが上向き・下向き と

右向き・左向きは

その絡み合いによって 体の姿勢は決まってくる。

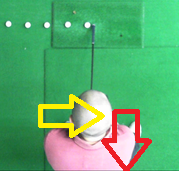

グリップエンドが左を向いていても

上を向いてしまっていると 体は逃げてしまっているから

気持ちは体重が左でも おそらく上をむいてしまっている

例外は殆どないと考えてよく

ダウンスイングで

グリップエンドが

下を向いている時間、

左を向いている時間を

長くとればとればとるほど

左サイドが低くなっている時間が長く取れ

それによって

左への体重移動がしやすくなります。

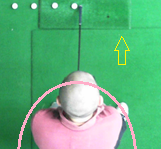

トップの位置 や ダウンスイング での

体は右を向いていますから

その時の 左とは シャンク方向に近い訳で

その後体が回っていくから

無意識な形でグリップは シャンク~飛球線~飛球線より左

に動いていくのです。

ですので シャンク方向の下向きを維持する

というのが意識できる 体重移動なのです。